13.12.2025 — 24.04.2026

Carla Accardi, oroargento

13.12.2025 - 24.04.2026Presentazione

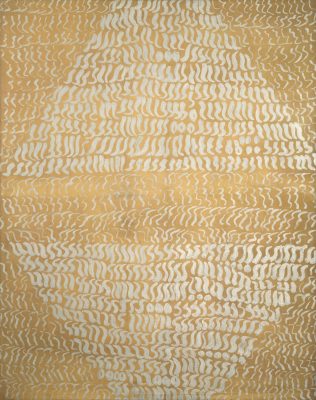

L’esposizione è dedicata a una selezione di opere di Carla Accardi eseguite tra il 1964 e il 1965. I dipinti, riuniti per la prima volta a documentare un nucleo ben definito, sono caratterizzati dall’uso di pigmenti oro e argento, una scelta con cui l’artista declina in termini del tutto inediti una personale riflessione sul rapporto fra segno, luce e spazio pittorico.

La rassegna, in collaborazione con l’Archivio Accardi Sanfilippo, riunisce tele di grandi dimensioni provenienti dalla collezione dell’artista, alcune già esposte in Italia e all’estero negli anni ’60, che testimoniano di una fase creativa tra le più intense del suo percorso. Del 1964, infatti, è l’invito alla XXXII Biennale di Venezia con una sala personale. Nel testo in catalogo, Carla Lonzi sottolinea come Accardi sia passata “attraverso l’informale senza possibilità di identificarvisi, ma avvertendone la presenza come dato ovvio e preesistente”.

L’artista sceglie ora per la prima volta di ricorrere a questi pigmenti per spostare con decisione la sua pittura verso una nuova dimensione di luminosità, che coinvolge lo spazio oltre i confini della tela, in un dialogo che, negli stessi anni, la porta a concepire le prime radicali sperimentazioni ambientali con il sicofoil.

Con l’oro e l’argento, Carla Accardi non solo sfrutta gli effetti ottici delle bicromie già impiegate in molti lavori dell’inizio del decennio, ma arriva a intercettare, attraverso le proprietà riflettenti del colore dei metalli, i riverberi della luce dell’ambiente esterno. Le superfici delle tele qui raccolte si configurano come campi visivi in costante mutazione: in relazione al punto di osservazione e all’angolo di incidenza dei raggi luminosi, si animano, vibrano, si caricano di riflessi e ombre.

In Grigio scuro oro, Argento oro 1 e Argento oro 2, realizzati nel 1964, la natura del segno e la sua disposizione sulla superficie richiama da vicino la struttura dei quadri che l’artista decide di proporre in quello stesso anno alla Biennale di Venezia. Fasce in diagonale, strisce orizzontali, losanghe e parallelepipedi, entro cui imperfettamente si ripete e si organizza questo singolare alfabeto in una incessante e sorprendente invenzione, ricordano le strutture di capolavori coevi come Omaggio al Presidente Kennedy e Oriente presentati nella rassegna veneziana.

Ororosso (Oriente n. 1), Oroblu (Oriente n. 2) e Scacchiera oroverde, dell’anno successivo, rispondono a criteri diversi nella ideazione e nella disposizione dei segni, ora ingranditi e cadenzati in sequenze più regolari, in cui pittura e fondo si alternano e acquistano lo stesso ruolo nella formulazione dell’immagine. La sua ricerca si svolge così secondo una nuova variazione del ritmo compositivo, pur dentro una coerente ricerca sulla pittura, iniziata a metà degli anni ‘50 con le opere in bianco e nero, in cui esplora la tensione tra figura e sfondo, tra luce implicita (il bianco che brilla) e buio profondo (la superficie nera), e viceversa; e rielaborata nei lavori dei primi anni ’60, dove il colore, nei suoi complementari accesi e fluorescenti, definisce lo spazio giocando con le proprietà ottiche della luce.

Scacchiera oroverde, in particolare, è tra le tele esposte nella primavera del 1965 nella personale alla Galerie Stadler a Parigi, presentata in catalogo da Umbro Apollonio, con una nota di Michel Tapié. “Le sigle grafiche… si ordinano ora in gruppi più o meno serrati e dentro reparti o fasce bene delimitati, ma non restano inerti perché l’incontro con l’altro colore provoca un vitalismo pulsante che si propaga per tutta l’estensione della superficie”, così osserva il critico italiano.

La serie di quadri del 1964-1965 ora riuniti a Verona rappresenta una delle tappe più enigmatiche e sofisticate di una particolare sperimentazione: l’oro e l’argento diventano veicoli di luce, materiali che dialogano con lo spazio circostante; l’immagine non è confinata all’interno del telaio ma agisce per inversione, apertura, riverbero. I dipinti di questo periodo testimoniano una tensione verso una nuova “densità luminosa”: il segno si fa essenziale, ridotto ma, al tempo stesso, potente nella sua capacità di modulare la percezione in rapporto all’osservatore e alle condizioni di visione.

Già nell’ottobre 1964 Gillo Dorfles, nel catalogo della personale alla Galleria Notizie a Torino, sottolinea gli effetti di “brillanza” ottenuti tramite colori fluorescenti e argentati, accostati in modo tale da giungere a nuove “mirabili accensioni cromatiche”. Tempo dopo, su “Data”, marzo-aprile 1976, Anne Marie Sauzeau Boetti, intellettuale che aggiorna il sistema dell’arte italiano rispetto al dibattito teorico sul femminismo, rileva come nell’universo espressivo di Carla Accardi esploda “il bicolore accecante, pulsionale, anti-natura, prodotto dalla tecnologia (fluorescenti) o dall’alchimia (oro/argento)”.

Ma sarà Carla Accardi stessa, in un’intervista su “Flash Art” di ottobre-novembre 1989, a offrire la chiave utile per comprendere la genesi di questi quadri. “Ricordo che nell’estate del ’64, dopo la mia partecipazione alla Biennale, ho cominciato a usare il colore fluorescente su tela. Il colore fluorescente esprimeva la mia ricerca di una luce sempre maggiore, perché la fluorescenza di questo colore sembra illuminata da un raggio di sole, mentre il colore normale, anche se è un rosso cadmio, sembra sempre un po’ ombrato. Il materiale trasparente, che poi ho usato, ho avuto occasione di utilizzarlo per una cosa che mi avevano chiesto. Così, la trasparenza e il colore fluorescente vengono tutti e due da quella mia scelta di radicalizzazione verso un cammino di “antipittura”; è sempre stato il mio motivo ispiratore... Ero passata da Ravenna e avevo visitato il Mausoleo di Galla Placidia”.

Marianne Brouwer, in occasione dell’antologica alla Galleria Civica di Modena del 1989, dove figura Grigio scuro oro del 1964, offre ulteriori spunti di lettura. “Quando guardo le sue opere, – scrive in catalogo – ho la sensazione di confrontarmi con un’antica tradizione, a cui va fatta risalire questa concezione della luce, o piuttosto questa esperienza della luce. Mi vengono in mente, infatti, quei mosaici persiani attraversati da una calligrafia che si estende all’infinito; le cupole luminose delle moschee arabe, e le iscrizioni che ne coprono, tutto intorno, le pareti. Questo non vuole essere semplicemente un paragone estetico, ma anche un interrogativo filosofico… la qualità della luce… è l’immagine della verità terrena”.

L’esposizione è corredata da una ricca serie di opere su carta. Un nucleo, anch’esso, del tutto coeso e unico, realizzato utilizzando i pigmenti oro e argento su carte colorate e mai presentato in pubblico nel suo insieme. In uno spazio ancora una volta risolto in bicromia, Carla Accardi disegna una serie di “matasse”, come lei stessa le chiama, in cui il segno si agita libero e si avviluppa in sequenze continue dall’andamento circolare, mosse verso il centro del foglio di carta o dilatate fino ai suoi limiti estremi. Opere in cui ritorna quella che Germano Celant nel 1999 definisce “la danza dei riflessi”, che “spinge i colori quanto le superfici a fluttuare, a riverberare una luce e una mobilità che sono continue intercomunicazioni tra le polarità dell’arte e dell’ambiente”.

Per l’occasione Galleria dello Scudo pubblica un catalogo in italiano e inglese con testi di Bruno Corà, Paola Bonani, Daniela Lancioni, e con un ricco apparato iconografico.